第三届习近平经济思想理论与实践论坛平行论坛6-10成功举办

发布时间:2025-10-052025年9月20日下午,第三届习近平经济思想理论与实践论坛暨四川大学经济学院120周年院庆学术研讨会的平行论坛在四川大学举办。本届论坛由中国人民大学和四川大学主办,由中国人民大学经济学院、四川大学经济学院、中国人民大学全国中国特色社会主义政治经济学研究中心、四川大学中国式现代化研究院、四川大学中国特色社会主义政治经济学研究中心承办。

平行论坛 6:统筹推进城乡融合发展与乡村振兴的理论

平行论坛 6 以“统筹推进城乡融合发展与乡村振兴的理论”为主题,共包含 5 篇论文。由中国人民大学经济学院黄彪副教授和《消费经济》编辑部湛泳主任担任主持人和点评人,来自西北大学、西南大学、武汉大学、西北工业大学等高校的论文入选作者进行了汇报。

来自西北大学的宋妮汇报了题为《县域富民产业新质化发展水平测度、时空演进与推进路径》的论文。论文认为,“产业兴则县域兴”,只有打牢产业根基、促进产业向新向好才能更好促进县域经济高质量发展。论文从技术体系构建、要素机制优化、价值链重构、绿色转型与制度保障完善五方面提出推进路径建议,旨在为发展壮大县域富民产业,实现“强县富民”与城乡融合的协同跃升提供理论支撑与政策参考。

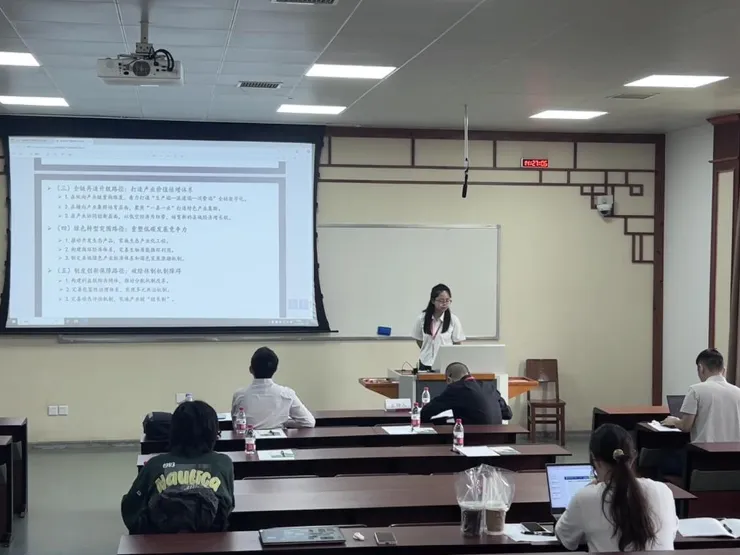

来自西北大学的闫雪培汇报了题为《“十五五”时期“以人民为中心”推进城乡融合发展的总体框架、目标及路径》的论文。论文认为,数字技术通过智能制造与绿色转型重塑生产方式,经由要素配置与算法优化提升分配效率,基于智慧流通与信任机制创新推动交换模式变革,并以需求洞察与体验升级激活消费潜能,从而构建起生产、分配、交换、消费协同联动的良性循环。论文认为,应推进产品与服务智能升级,健全数据要素市场规则,完善智慧物流与数字支付体系,提升消费者数字素养与权益保障。

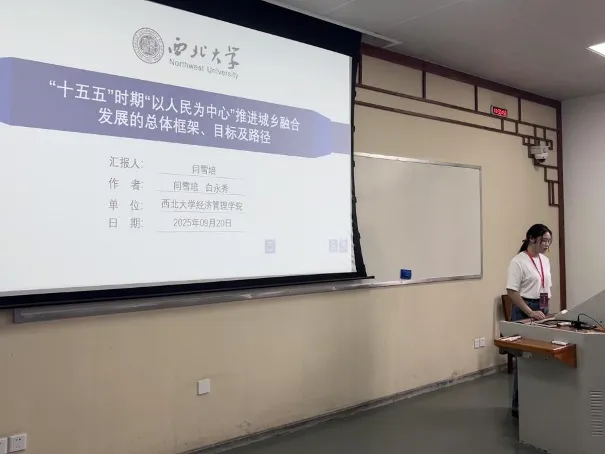

来自西南大学的陈肖雄汇报了题为《共同富裕目标下农村商业银行业务回归本源与农民增收》的论文。论文认为,在深入实施共同富裕战略的现阶段,有效提高农民收入至关重要,而农村商业银行业务回归本源会促进农业生产机械化并推动当地非农产业发展、增加农民非农就业,进而提高农民收入。伴随着农民收入水平提高,农村商业银行业务回归本源还有效缓解了城乡收入差距和农村内部收入不平等,具有良好的共同富裕效应。

来自武汉大学的殷徐康汇报了题为《农地确权改革是否提高了农户韧性水平?》的论文。论文认为,农地确权改革有助于提升农户韧性水平,该结论在控制异质性处理效应、潜在内生性和预期效应后依然稳健。农地确权改革一方面可以通过降低农地熟人流转比例、减少土地纠纷和人情往来以及增强农户政治参与实现乡村治理转型;另一方面能够通过增强农户获取政府补助与农业社会化服务的能力实现外部赋能;同时还可以通过增强农户幸福感、劳动积极性与社会信任感激发内生动能,最终系统性提升农户韧性水平。

来自西北工业大学的廖宇轩汇报了题为《巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接的内生逻辑与实践路径——基于内蒙古自治区乌海市和阿拉善盟的调研与思考》的论文。论文认为,巩固拓展脱贫攻坚成果是推进乡村全面振兴的底线任务,巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴的有效衔接是抓住乡村振兴发展机遇和全面建设中国式现代化的关键。二者之间的有效衔接根植于深刻的理论基础和现实需求,是应对当前发展不平衡、实现共同富裕和推动社会主义现代化的战略部署。

中国人民大学黄彪副教授和《消费经济》编辑部主任湛泳对论文进行了点评。他们肯定了论文研究的意义,并就有关概念的含义与测度方法、模型设定与结构安排等方面与作者进行了讨论,并提出了修改建议。

平行论坛 7:高水平对外开放与产业发展安全研究

平行论坛 7 以“高水平对外开放与产业发展安全研究”为主题,共包含 6 篇论文。由四川大学经济学院刘勇教授和《中国经济问题》编辑部执行主编张兴祥担任主持人和点评人,来自清华大学、四川外国语大学、东北师范大学、四川大学、武汉大学、中国地质大学等高校的论文入选作者进行了汇报。

来自清华大学的熊子仪汇报了题为《世界体系、“一带一路”倡议与国际价值转移——基于世界投入产出表的分析》。论文分析了 2005-2021 年期间 52 个“一带一路”沿线发展中国家所面临的经济与贸易格局,探讨了不同分类国家面临的价值转移关系以及贸易不平等程度的差异,验证了“一带一路”对贸易不平等程度的减缓作用。论文为“一带一路”倡议对世界体系的资本主义逻辑的超越提供了经验证据。

来自四川外国语大学的许劲教授和丁丽汇报了题为《对外开放、区域一体化和高质量发展 ——基于成渝地区双城经济圈和PVAR模型》的论文。论文认为,在开放型经济条件下,高质量发展应体现为国内循环与国际循环的畅通。通过对 2010–2022 年成渝地区双城经济圈的对外开放、区域一体化与高质量发展之间的互动关系进行研究发现:对外开放、区域一体化与高质量发展三者呈现显著的同向上升趋势;对外开放是高质量发展的格兰杰原因;区域一体化是对外开放与高质量发展的格兰杰原因,且对高质量发展具有持续正向作用。

|

|

来自东北师范大学的钱三明汇报了题为《人民币贬值压力下汇率调控的适应性路径研究--基于央行、国内主体与国际资本三方动态演化博弈的分析》的论文。论文认为,在全球化深度融合与金融市场联动加剧的背景下,人民币汇率调控面临央行政策干预、国内主体行为调整与国际资本流动的多重互动挑战。应建立干预分级响应机制、构建市场主体行为引导体系、创新国际资本流动管理工具,以实现汇率稳定与市场活力的动态平衡。

来自四川大学的于家伟汇报了题为《中国高水平对外开放的历程及其对左翼不发达政治经济学的超越》的论文。论文认为中国对外开放历程具有如下特点:在开放领域上,从局部开放逐步发展到全面开放,进而迈向制度型开放;在开放战略上,从进口替代战略过渡到出口导向战略,再升级为高水平对外开放战略;在开放格局上,从以沿海为主的开放形态,拓展到内陆开放,最终形成双循环新格局。作为全球最大的发展中国家,中国的高水平对外开放实践实现了对左翼不发达政治经济学的超越。

来自武汉大学的李宇轩汇报了题为《稳定币的技术机理、全球冲击及中国对策》的论文。论文认为,作为链接传统金融与加密生态的核心枢纽,稳定币正在重塑全球支付网络与金融生态。当前由美元稳定币主导的市场格局,本质上是美元霸权在数字领域的“技术延伸”与“链上扩张”,对非美经济体的货币主权、资本流动管理乃至金融稳定均构成了挑战。论文提出以“e-CNY为锚、合规稳定币为桥、规则为边界”的分层治理思路。

来自中国地质大学(武汉)的武行稳汇报了《自由贸易试验区建设对发展新质生产力的影响研究——基于中国261个城市的经验证据》。论文利用2010—2022年地级市面板数据,构建了多时点双重差分模型,通过实证分析发现自由贸易试验区政策显著赋能新质生产力发展,但在不同地区赋能效应存在差异。自由贸易试验区通过提升投资效率、加快资本流动、推动贸易与投资便利化,促进地区经济结构转型,从而带动新质生产力发展。

四川大学经济学院刘勇教授和《中国经济问题》编辑部张兴祥执行主编对汇报论文进行了点评,并对论文研究框架、研究视角、技术路线与方法、实证数据等问题提出了修改建议。

平行论坛 8:绿色发展和人与自然和谐共生的现代化研究

平行论坛 8 以“绿色发展和人与自然和谐共生的现代化研究”为主题,共包含 5 篇论文。由兰州大学经济学院邓金钱副教授和《东南学术》编辑部徐淑云副编审作为主持人和点评人,来自四川大学、西安财经大学、吉林财经大学、泰州学院、新疆财经大学等高校的论文入选作者进行了汇报。

来自四川大学的吴欣昱汇报了题为《从外部性到内生化:“两山”理念对西方经济学外部性理论的超越路径研究》的论文。论文认为,“两山”理念在理论深度与实践广度上,均实现了对西方环境经济学外部性范式的整体性超越。“两山”理念以人与自然生命共同体为根本基点,确立起二者和谐共生的新发展范式。将自然生态价值与经济价值纳入“交互—转化”的系统框架,有效弥补了外部性理论单向度机制分析的固有缺陷。以动态演化的独特视角,深刻揭示“绿水青山”向“金山银山”持续转化的内在机理,为全球可持续发展贡献了极具实践价值的中国方案。

来自西安财经大学的任怡汇报了题为《企业数字化与绿色化——来自中国A股上市公司的证据》的论文。论文认为,企业数字化转型显著提升了碳排放总量和碳强度,其关键机制在于企业数字化转型通过驱动企业规模扩张并缓解融资约束,进而促进企业碳排放量和碳强度的增加。数字化对碳排放和碳强度的促进效应在企业产权性质、要素密集度、企业科技属性差异下表现出一定的异质性,这为准确识别数字化转型的真实碳效应提供了新证据。

来自吉林财经大学的张馨然汇报了题为《发展新质生产力维护生态安全:来自东北三省的经验分析》的论文。论文认为,新质生产力通过直接效应与“新质生产力—产业结构升级—生态安全”的间接效应共同维护生态安全,且直接作用效果存在明显的区域异质性。因此建议东北三省强化绿色技术创新,推动产业绿色转型,建立跨区域协同机制,以提高新质生产力水平赋能生态安全维护,为区域经济绿色转型与高质量发展提供支撑。

来自泰州学院的钱正元汇报了题为《中国式生态现代化的理论根基、实践探索及其经验启示》的论文。论文认为,生态问题是西方传统现代化道路的必然产物,解决途径在于现代化模式的生态化转型。中国式生态现代化新道路的艰苦探索,是对传统“工业化-现代化”发展模式及其在此基础上孕育出来的西方生态现代化道路的突破与超越。论文从制度根基、价值遵循、绿色复兴、天下情怀四个方面归纳总结中国式生态现代化的宝贵经验。

来自新疆财经大学的赵军峰老师汇报了题为《Low carbon innovation in tourism industry: digital economy, industry chain resilience and tourism industry structure optimization》的论文。论文认为数字经济有效促进了旅游产业结构优化,旅游产业链韧性在此过程中发挥了传导机制的作用,旅游产业碳排放有效调节了数字经济与旅游产业结构优化之间的关系。空间视角下,数字经济发展不仅能促进本地旅游产业结构优化,还能产生空间溢出效应促进邻近地区旅游产业结构优化。

兰州大学邓金钱副教授和《东南学术》编辑部徐淑云副编审对上述论文进行了点评,在肯定论文理论与现实意义等方面的同时,就论文结构、理论维度及创新性等方面与作者进行了讨论,并就论文的进一步修改完善提出了建议。

平行论坛 9:国家重大发展战略的部署与实施研究

平行论坛 9 以“国家重大发展战略的部署与实施研究”为主题,共包含 6 篇论文。由吉林大学经济学院刘佳丽教授和《学海》编辑部于文领主任编辑作为主持人和点评人,来自中国人民大学、吉林大学、内蒙古师范大学、广东外语外贸大学、北京大学、西南政法大学等高校的论文入选作者进行了汇报。

来自中国人民大学的王子韬汇报了题为《政府引导基金促进了战略性新兴产业发展吗?——基于新企业进入的视角》的论文。论文认为战略性新兴产业作为培育壮大新质生产力、构建现代化产业体系的重要载体,其发展面临金融支持瓶颈与产业政策有效性双重问题。作为耐心资本,政府引导基金的设立与规模扩张均会显著促进战略性新兴产业企业进入,促使战略性新兴产业占比提升,且促进作用在非国有企业、中小微企业及细分的新能源汽车、节能环保等产业中更为明显,但对战略性新兴产业国有企业存在抑制作用。

来自吉林大学的周雯琪汇报了题为《数实融合何以赋能区域劳动生产率收敛》的论文。论文揭示了数实融合对劳动生产率收敛的影响机制,对实现区域协调发展与共同富裕具有重要意义。基于我国地级市面板数据的实证研究表明:数实融合显著提升劳动生产率水平,并加快不同区域间劳动生产率的收敛速度,正向效应主要通过人口空间集聚、产业集聚与就业结构升级等路径实现。数实融合在第二产业中的收敛效应更为显著,表明其在制造业和工业领域的赋能作用尤为突出。

来自内蒙古师范大学的张彤汇报了题为《人工智能何以影响企业劳动收入份额? ——基于技术进步的中介效应视角》的论文。论文认为在数字经济加速发展的背景下,人工智能技术的应用对收入分配结构的重塑作用日益凸显。论文研究发现,人工智能显著提升企业层面的劳动收入份额,表现出劳动赋能效应;技术进步在其中发挥了部分中介作用,但人工智能对全要素生产率存在短期“负向冲击”,反映出“生产率悖论”的现实困境;人工智能对劳动收入份额的影响在企业所有权性质、要素密集程度及行业类型上存在显著异质性。

来自广东外语外贸大学的李建成汇报了题为《重点产业政策如何影响产业部门间的联合创新——基于企业创新合作的微观证据》的论文。论文基于授权发明专利的合作数据,分析了地方重点产业政策对产业内和产业间创新合作决策的影响。重点产业政策影响了重点产业间、重点产业与非重点产业间的联合创新,表现为企业联合创新概率与联合发明专利产出显著提升。重点产业政策提高了重点产业部门在产业间的资源优先分配权,推动了部门外企业与其邻近重点产业的创新合作以寻求优势资源的再分配,并对产业内存在显著的促进竞争效应。

来自北京大学的王银龙汇报了题为《完善国家战略规划体系和政策统筹协调机制》的论文。论文认为国家战略规划体系和宏观调控政策是中国宏观经济治理的两类重要载体。通过“多元目标统筹——政策工具协同——周期动态平衡”的科学设计,我国宏观调控体系超越了西方宏观调控目标单一、工具割裂、周期短视的局限,彰显了中国特色社会主义市场经济体制的独特优势。在实践中要进一步强化党的集中统一领导、坚持以人民为中心、坚持系统观念与创新驱动,健全规划衔接、政策评估、国际宏观政策协调等机制,持续提升宏观经济治理的系统性、前瞻性与实效性。

来自西南政法大学的欧东杰汇报了题为《数字红利分配:公共数字基础设施供给与企业自主创新——来自大数据综合试验区的证据》的论文。论文认为在数字化浪潮驱动的新增长范式下,公共数字基础设施供给成为释放数字红利、激发企业创新活力的重要制度载体。论文以国家级大数据综合试验区的设立为准自然实验,发现国家大数据综合试验区的设立通过资本配置能力增强机制和竞争压力倒逼效应,缓解资金双高掣肘,释放创新空间,驱动企业提升全要素生产率,显著提升了企业的自主创新水平。数字制度红利在企业内部能力异质性与外部竞争动态共同作用下呈现非线性分配机制,存在明显的技术门槛效应。

吉林大学经济学院刘佳丽教授和《学海》编辑部于文领主任编辑点评认为,汇报论文研究角度新颖,逻辑也比较清晰,并围绕论文实证研究中的指标界定、变量选取和方法等问题与作者进行了交流后提出了修改与完善的建议。

平行论坛 10:马克思理论的创新发展与中国经济学自主知识体系构建

平行论坛 10 以“马克思理论的创新发展与中国经济学自主知识体系构建”为主题,共包括 6 篇论文。由中国人民大学经济学院李直副教授和《山东大学学报(哲社版)》编辑部编辑王玲强担任主持人和点评人,来自南京大学、中国人民大学、中山大学、西北农林科技大学、安徽大学、武汉科技大学等高校的论文入选作者进行了汇报。

来自南京大学的丁涵浩汇报了题为《马克思主义收入分配理论在发展新质生产力中的守正创新》的论文。论文立足马克思主义收入分配理论,结合新质生产力发展的要素需求特征和时代要求,从中国特色社会主义政治经济学财富理论和收入分配理论出发,提出新型分配关系的初步构想,即按照复杂劳动和各类生产要素在非直接以及直接的物质性生产过程中对财富创造的贡献程度决定财富分配,包括生产条件部分和新创造部分,其实现机制需要通过市场规律以竞争性价格来评价要素贡献、并以要素的不同权属类别决定分配去向,该分配关系能够较好体现按劳分配为主体的基本原则并保证劳动报酬在初次分配中的占比。

来自安徽大学的许家航汇报了题为《技术进步、复杂劳动还原与工资水平平均化趋势》的论文。论文在马克思主义政治经济学框架下,探讨技术进步与复杂劳动还原的关系,通过将“去技能化”与“再技能化”统一于复杂劳动还原的逻辑之下,区分工资水平平均化与工资率平均化,并尝试构建“企业—部门—社会总资本”的分析框架,阐明资本使用—劳动节约型技术进步与劳动复杂程度提升之间存在正反馈机制。

来自中国人民大学的洪旭汇报了题为《古典—马克思视角下有偏技术变化的发生机制——理论分析与评述》的论文。论文聚焦于马克思关于技术变革与利润率下降趋势的经典论述,对两种脱胎于马克思文本但常被混同的技术变化类型——即以森岛通夫和John Roemer所表述的“资本利用-劳动节约型技术变化”和Duncan Foley等人基于“新典型事实”提出的“马克思有偏技术变化”进行了系统辨析。论文分别在单部门与多部门线性经济模型中,从形式化角度分析了两者的非等价性,并考察了部门及总体要素生产率的变化特征,借助数值示例探讨了总体生产率的变动情形。论文进一步提出了其他可能引致有偏技术变化的内在机制。

来自中山大学的刘铿汇报了题为《平台资本运动规律的二元探赜——基于马克思职能资本理论视角》的论文。论文认为,作为数字经济时代的新型资本形态,平台资本在生产领域和流通领域所履行的职能较传统职能资本并未发生本质性变化,可将其视作职能资本的平台化、数字化转型形式,根据其在价值生产、实现中的不同作用划分为产业平台资本和商业平台资本,并对其性质和作用分别进行了分析。

来自武汉科技大学的李晓云汇报了题为《集体力、“催化剂劳动”与企业家价值分析——基于劳动价值论对熊彼特范式的批判性审视》的论文。论文认为,企业家价值在于其“催化剂劳动”所实现的价值“创造”的倍增效应,具有双重限度:最低限度是其组织协调等的复杂劳动价值,最高限度是其“催化剂劳动”释放企业的集体力潜能价值。熊彼特范式下,企业家利润是其价值的合理反映,是其实现创新的价值回报。

来自西北农林科技大学的杨罗军汇报了题为《中国共产党所有制思想演进历程的“变”与“不变”》的论文。论文指出,中国共产党对所有制思想的探索贯穿了革命、建设和改革的历程,既立足根本立场和制度根基的“不变”,包括始终坚持党对所有制问题的领导、始终坚持以马克思主义为指导思想、始终保持公有制的主体地位、始终坚持社会主义方向以及始终坚持以人民为中心的价值导向;也有不断适应生产力发展的“变”,包括所有制结构的调整、公有与非公有制经济关系和地位的变化、所有制实现形式的调适以及所有制宏观运行保障机制的跃升。

中国人民大学经济学院李直副教授和《山东大学学报(哲社版)》编辑王玲强肯定了汇报论文的意义和创新性,同时对论文的标题和结构安排、概念界定、参考文献与引文严谨准确性等对作者提出了修改建议。